自分へのメモです。7,8月に大量に作ったことで、ワークフローをある程度洗練できた。

ですが、まだまだ改善できるところがある。

一度書き出してどうするか考えたいと思います。改善できたところも備忘録として書いておきます。自分へのメモ。書かないと忘れるんや…

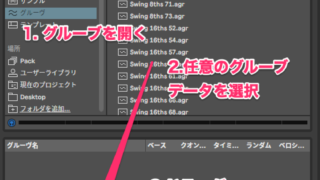

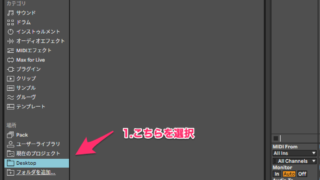

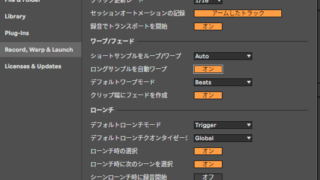

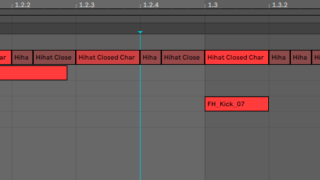

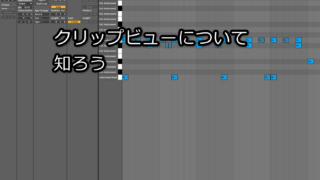

Ableton

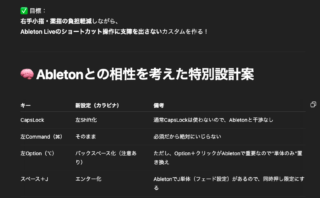

今回はAbletonで久しぶりに全部制作したので、左手デバイスの改善は必須だと感じた。

Ableton でショートカットキーが設定されていないものはMacの機能で設定しておく。

右手の負担がかなり大きいので、Better Touch toolsでトラックボールと同じショートカットキーを設定しておく。

やりとりが面倒なので、M4Lの使っているプラグインを書き出すものを購入する。

トラックをいちいち作って、ギターを録音するのは面倒臭かったし、重たいプラグインを使う時に補正が面倒だったので、Latency Fixerは便利だった。使い方を忘れない様に新たに導入したものは記事にしておく。

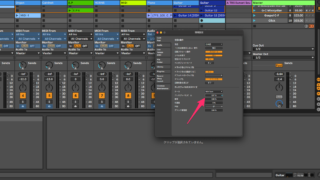

クリップゲインに関してはcontrol+shift+command+スクロールのProToolsのショートカットキーに慣れすぎていてAbletonではどうかと思ったが、M4Lで解決した。Abletonのコマンドとぶつからない様に<>にマッピングしてあるが、どうか。

センド・リターンをどうするか。

BIPで書き出しはしているから問題はないのだけれど、他のDAWに持っていく時にどうか。

追記:2023/09/19

ライブセットやDJをすることはもう無いと思うけれど、センド・リターンが無い方がよりシンプルになる。作るとのミックスを分けない今のスタイルに適応するか。

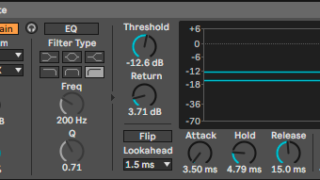

さっとリミッターを使いたい時にはGluecompのClipで代用する。

ディレイなどはトラックに付点八分などのものを作っておいて、オーディオ化して入れていく。

パラアウトは初めから設定したもの保存しておく。

GroupにしたときにConsole1、VU,UtilityなどをいちいちアサインするのはバカバカしいのでRackにしておいてから解除する?→しなくてOKだった。

負荷などを考えると純正で出来るところはできるだけやっておく。

Loupedeckの設定を詰める。

追記:2023/09/19

色々変更した。

Listenバス的なルーティングを考えておく。

覚えたことを忘れないように記事にするのと、あとの手間を減らすために動画をできるだけ作っておく。

ストリングス・ホーン

凝ったストリングスが必要というわけではなくて、ディスコ的なものを手早く打ち込む必要があった。

→Session Strings2で良かった。Studio Stringsはちゃんと使いこなせてないし、自分が作るものならいらないかも。

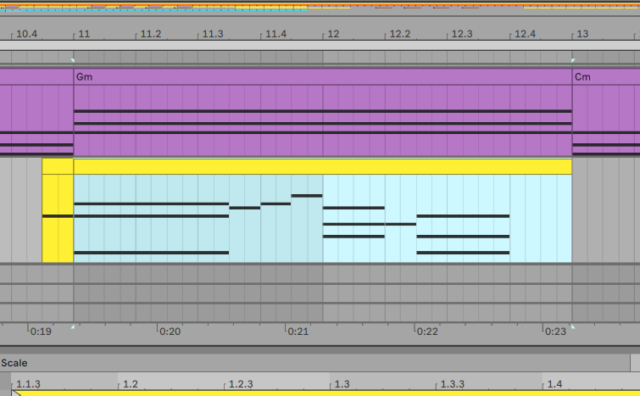

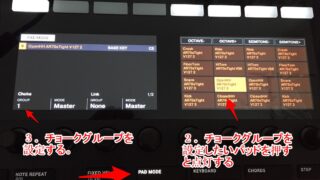

キースイッチをかなりホーンと近い形にしたので打ち込みは楽になった。

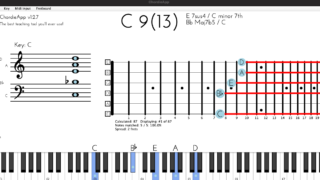

Abletonで全部作ったので、移調がだるかった。キースイッチ用のM4Lを作る?いつも作ってる間に探したらあることが多かったので、探す。

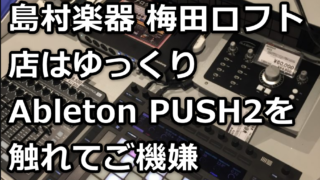

キースイッチはクリップを作ったときにはじめに全部のキースイッチをクリップのはじめに貼り付けておいて複製するのと、PUSHでオクターブ下げてキースイッチを切り替えながら録音するのとどっちが速いか試す。LoupedeckにアサインしたりPC MIDIキーボードでやっても出来そう。

ブラウジングや設定が面倒なのでNKSで統一したほうがいいかも。

フォールの微調整はオーディオでやったほうが早かった。サンプル的な質感はRC-20だけで行けそう。

Archéは強調したい時だけ使えばいい。PUSH3のUSBに接続した時挙動が不安定だったので、必ず本体に接続する。

ホーン、ストリングスともにリバーブはSunset、Fameが良かった。サンプル的な質感にすることも多かった。パンなど基本的なものをAbletonに設定しておいて、テンプレートに保存する?

サックスに関してはYに頼めば譜面はいらない。オーディオの受け渡しに関しては命名規則なども決まったので、あとはエフェクトのチェーンをあちらでも出来るように作っておく。

サチュレーションの活用に関しては、かなり木管でうまくいくことはわかったので、自分なりのチェーンを作る。

Harmonicsを導入してもらえれば一番楽だけれど、数をこなすことを考えるとAbletonで作っておく?

ディレイの滲む系、歪む系はSoftubeのTube Delayが良かった。古いタイプを作るのならSoundtoysより速い。

SoftubeのTape Delay,ディレイも歪んでいい感じ。

— うりなみ (@urinami) September 18, 2023

ブラックスプロイテーション的なサントラで一曲くらいはいってそうな感じの実験です。

わかりますかね。全然わからないですね… pic.x.com/FOWVFWPwrV

入力デバイス

鍵盤を使わずにこれだけ作れたことは収穫だった。手の調子はばね指っぽくなったことがあったがなんとか乗り切れた。

ドラムに関してはリアルタイムの打ち込みは殆どやらなかった。リアルタイムのほうがベロシティが自然だけれど、手が厳しい。

パッドで鍵盤的なプレイは使う指を変えることで対応できるけれど、フィンガードラムは難しい。MIDIマップがどれくらい出来るかによるけれど、FGDPを購入する?

トラックボールで細かい打ち込みし続けると右手が完全に駄目になりそうではある。FGDPの音源を使うかというと使わないと思うのだけれど。

発売されたら触って確認する。

Linnstrumentを貸していたので、PUSH2とPUSH3でほぼMIDI周りは入力したのだが、ピアノ的なプレイを片手のパートずつ演奏するのに慣れた。

気持ち悪いなと思ったけれど、出来ないことはなかった。生演奏をもはやするわけではないので、拘る必要もないか。

ただ、手の状態がいいならやっぱり鍵盤を弾いたほうが速い。手の負担はパッドのほうが圧倒的に少ないのだけれど。

Abletonでやる場合は、キースイッチと移調の問題があるので、また、Komplete Kontrolを買い直してもいいのかもしれない。

Dbとかそういうキーだとパッドのほうが楽なんだけど。

TrackpadにBetter Touch Toolsでいろいろショートカットキーをアサインして楽になった。もうちょっと詰め直したい。MIDI関係のコマンドなどは改良の余地あり。

Loupedeckはオートメーションの描画に役に立った。ホイールが一番活躍した。一階層目の設定が今ひとつ。こっちにキースイッチをアサインしたほうがいいのか考える。

TouchéはMIDI CCを描くのにも活躍した。ピッチベンド、モジュレーションとして使うのがほとんどで、Lieを使う機会はあまりなかった。Archéくらい。

SWAMでいろいろやろうと思っていたけど、詰める時間がなかった。

まとまって時間がとれたときにやる。木管は生が使えるし、金管ももしかしたら復帰するかもしれない。希望的観測か。

それならスケッチで済むから今のところはペンディングか。

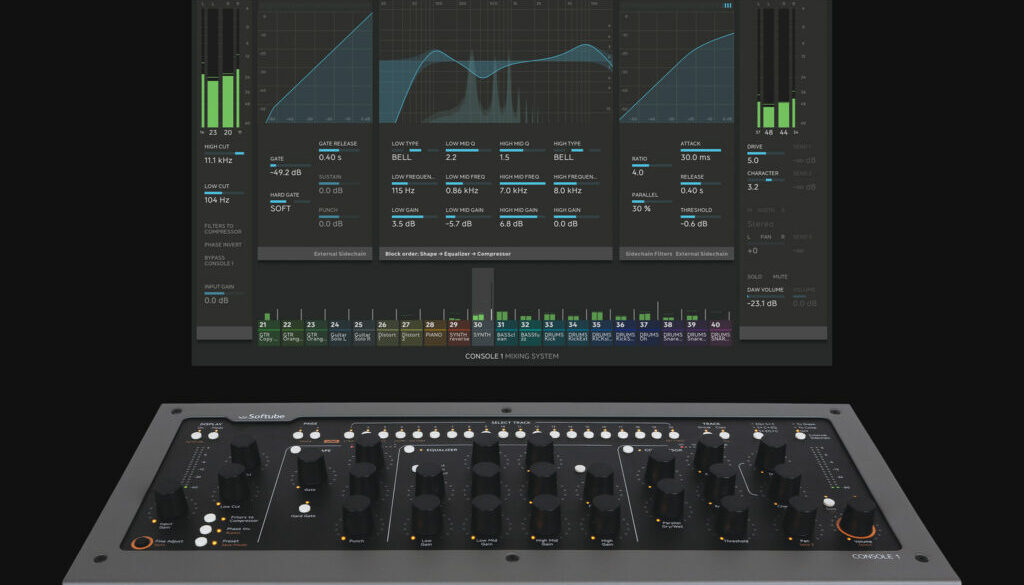

Console1,Console1 Fader

大活躍した。

Console1 Faderは細かいミックスするのにフェーダよりマウスでオートメーション描くほうが精密に出来るからそれほど使わないと思っていた。

テンションを上げてくれる道具になってくれたら十分と思っていたがめちゃくちゃ使った。一番使ったのは全体的なバランスを取ること。

これが使えれば十分。

Abletonのミキサーの上にラッパーしてある形なのでUtilityでオートメーション描く必要がなくなった。

細かいボリュームオートメーションはマウスで描く。

ドライブ、ハイカット、ローカットがフェーダーでコントロールできるのがこれほど便利とは思わなかった。聴きながら高速に調整出来るのは時短になった。ちゃんとボリューム下げると音像が後ろに行くので、改めてボリューム、EQ、パンの重要性が理解できた。

アナログというわけではないけれど、アナログ的な挙動で低コストで自分の好みに出来た。

TMTのほうがいいのではと思っていたけど、ドライブとキャラクターでかなりカラーが変わるので、余分なEQをかなり減らせたことは収穫。

Console1はもっといろいろ他のものを試したかったが、4000Eでかなりの部分が足りた。SSLは結局一番聞き慣れているというのも大きいのだろう。

TAPEはドライブセクションに読み出せるが、適切なipsはConsole1ではコントール出来ないのでConsole1で使う必要はないことがわかったのも収穫。

BUS Compressorもコンプセクションで読み出せるが、微調整したほうが気持ちがいいので、Console1では使わない。馴染ませる、質感を加えるというのではTAPEとこの2つでかなり好みのものに持っていけるようになったのは大きい。

概ね昔のレコーディングに倣う形での実験は終了。Passive/ActiveはノイマンのEQもあって思った以上に良かったけれど、もう少し調べておく。

追記:2023/11/16

調べた

ドラム、ギター、ベースなどのコンプ、EQなどの設定は保存しなかったけど事足りた。テンプレート作って微調整がいいかと思ったけど、曲調でもだいぶ変わるのでよっぽど定まったら考える。

コンプに関しては、新たに出た1176しか買ってないので、ほかもいずれ買い足す。160はWavesのものもNIのものも不満があるわけではないけど、好みは断然新しいSoftubeのものだった。NIの160はSoftubeだろうけど、新しいモデリングは今までと全く違うレベルになってきたように思う。

アナログ系は全部Softubeに置き換えてもいいかも。

70年代のPaul Jackson Jrは160を使っていたとのこと。研究する。70年代Jimmy Millerが160をベースに多用していたという記事も見た。実験する。

ギター・ベース

ギターのプラグインに関しては、モダンよりのサウンドがほしい時はNeural DSPのCory Wongでいけた。1年以上使ったので3つのモデリングアンプについても挙動はわかった。

80年代ファンク的なラインの音も出せたので重宝した。メインはこれで変わらず。

コンプはちょっと切れが良すぎて古いものにするときには向いてないように思うけれど、これがあれば困らない。ここからより良いものにするのは難しそう。

アンプを揃えてというのはもう現実的でも無いから、プラグインを考えることになる。自分の技術力ではそもそもアンプをいい音で録るのは無理だしな。

DIはUNIVERSAL AUDIOのSOLO/610を友達が貸してくれてめちゃくちゃ良かった。もう、アンプも持たないことにしたので買ってもいいかもしれない。

ベースには特に良かった。MOTOWN DIのほうが好みなのだろうか。試してみたい。

Detroit時代、Robert Whiteも卓に直で録音していたときもあるというのはわかっていたので、試せると良さそう。

古いものに関しては、AmplitubeのPrincetonなど、ソウルでよく使われるものを試したが、今ひとつしっくり来てない。サザン・ソウルみたいな曲ならバッチリハマりそうだけれど、そもそも作る機会があるのか…やれる機会があったら超やりたいけど。

単体では凄くいいのだけれど、アンサンブルで使いにくい。もうちょっと考える。

Neural DSPのTone King Imperial mk2もめちゃくちゃ良かったのだが、どブルースなどは作ることもないので使い所が難しい。

歪み系はあんまり自分は弾かないけれど、レイヤーしたらモダンなサウンドにも出来るのだろうか。Smooth JAZZ的な音色があるといい場面があったのだけれど、そのあたりはまだ考えられてないので、作っておく。

古いタイプのクリーンサウンドは、アップデートされたSoftubeのAmproomが素晴らしかった。気持ち悪いくらいの精度だった。

銀パネのツインはファンク系で最も使われたアンプで、歪まなくて硬質。トランジェントが特徴的で、慣れないと物凄く使いにくいのだが、そういうところも含めて忠実なモデリングだった。

若い頃に買って、今でも友達の店においてあるので一番馴染みがあるアンプでもある。自分のTwinはCelestionに換装してあるので、それこそSoftubeのスピーカーモデリングで試してもいいのかもしれない。

ペラペラ、パキパキしたサウンド。カッティングなんかにはめちゃくちゃいいのだけれど。プリンストンにこだわらずにこれでいいのかも。古いソウルならこれ一つでいけそう。まあ、そんなもの作る機会がこの先あるのかはわからないけど…

追記:2023/09/26

昔はES-175や330といったフルアコ、ES-335というセミアコを使っていてちょうど良かったのだけれど、今はほぼテレキャス一本だからこういう反応が早いアンプのアタックに違和感があるのかもしれない。

手や肩の負担を考えるとセミアコは現実的ではないのかもしれないけれど、ちゃんと弾けるのはあと一本くらいだからちゃんとアームが使えるものを一本買うか、好きな音のギターを買うかも考える。

クリーン・トーンの打ち込みギターは使えないと思っていたが、Session GuitaristのELECTRIC MINTはそれなりだった。

自分で弾いたほうが狙ったものは作れるが、手の状態で厳しいなら積極的に使う。

研究する時間がなかったので使えなかった。使い方を覚える。

ベースに関してはまだ満足いかない。古いサウンドは出来るが、新しいサウンドは弾くより打ち込んだほうが速いかも。こだわりを捨てる。奏法だとMODO BASSのほうが好みだけれど、楽できるのだとEz Bassか。

ここのところ触ってなかったので、ショートカットキーなどを忘れているので何本が動画を作っておく。

DIがアンプシミュレーターのサウンドにかなり影響を与える。自分の環境だと一番影響するかもしれない。

弦はラウンド弦からフラット弦に変えたのは大正解。70年代ディスコ的なベースサウンドにはハマった。

まだ70年代だとフラット弦で初期出荷されていたベースが多かったから、らしいサウンドにはなった。まあ、これはソウル・ジャズっぽいサウンドだけど。

現代のファンクベースサウンドはMarcusが弾いたNever Too muchから始まったと考えてもいいだろう。

がこういうのは弦高、弦の選択含めて全然違うので新しいベース買ったほうが簡単かもしれない。ベーシストじゃないのに…

ただ、MarcusはインタビューであれはAmpegのB-15で弾いたと言ってるから、達人は関係無いんだろうけど…

808ベース的なものは実戦投入出来なかったが、時間があるときに実験する。

高効率でスピーカーを使うような物は十分研究出来てない。マルさんがべらぼうにうまいので今度聞く。MaschineのExpansionsで研究もする。

オーディオでリリースコントロールが結局早そうではある。

追記:2023/10/07

60年代的なサウンドを作る時にわかったことなどをまとめた。70年代ディスコ的なものなんかは譜面を作っておいてもいいのかもしれない。パッドは譜面を使わないと決めたが、ギターやベースは譜面ありでもいいのかも。興味ある人はいるかもしれないし。

ドラム

予算的に生は無理だったのが無念。ドラマーはやってくれると言ってくれたけど、ちゃんとしたお金を払えないから見送った。オルガンの復帰がもう無理だろうから制作のときに手伝ってもらうのも考えてもいいかもしれない。

全部トリガーしてというのなら出来なくはないか。やりたくはないけれど…

その場合はDAWを統一することも含めて考える。SD3のトリガーは凄いけど、作業効率考えると、電子ドラムでやったほうが現実的か。ドラマーが持ってるからそれでやってもらうのも手かも。

ただ、DAWは教えないといけない。離婚もしたし、早期退職するかもしれないからまあ、時間はあるのか。生活にも余裕はあるだろうし。

生ドラム系の音源はEzdrummer3とAD2だった。AD2は変態的なエンベロープが作れるので、重宝した。HIP HOP的なものでサンプルからチョップするより打ち込むのが速いものはあった。

AD2は生音というより、サンプリング的な質感で生ドラムの打ち込みをするのに便利だった。普通の使い方ではないだろうけれど、思ったより良かった。

はじめはキックをトリガーにしてベースをダッキングしていたが、いちいちパラアウトしたものを保存していると視認性が悪いので、音源2つ立ち上げてキック以外をミュートしたほうが速いことに気づいた。

Soothe2やTrackSpacerを試す?

ただドラマーがダッキングが気持ち悪くて叩きにくいとも言っていたので、自分で調整してもらうほうが楽なのかも。

ダッキングの量感によっては明らかにドラマーの乗り方も変わるので、これは余裕が出来たら実験する。

Abletonでやるなら、Envelope followerを使う?

SD3は楽しいので封印したけど正解だった。いじりだしたらどこまででも触っていただろう。

ディスコ的なものが多かったのもあるが、Ezdrummer3のTight Roomは大活躍だった。

XOは生ドラム系以外主力ということは変わらず。モダンよりに寄せたときにもう少しハイハット等パターンを保存しておけば使い回せることに気づいた。時間があるときにやっておく。

Drumrackは部分的な使用だった。XOやDrumackでできないピッチが変化するハイハットなどはチェーンの抽出で処理した。

Maschineに関してはExpansionsをフル活用すればよかった。

探す手間を惜しんで、自分が作ったほうが速いだろうと思って、結果的に似たような音色の劣化版のようなものを作ったことが何度もあった。

ボンクラ過ぎる…

自分が得意なジャンルならいいが、そうでないものは音色、フレージングなど古臭くなるのだから積極的に使う。

PUSHのDrumrackを活用しても色々出来ただろう。PC活用したほうが速いと今回は考えたけれど実際時間を測って比較してみる。

ハイハット、ドラマーに叩いてもらってグルーブデータにしておけばよかった。東京に行ったときにやってもらう。

それこそ古いスタイルは圧倒的にうまいのだから。

コントローラーのところでも書いたが、ベロシティ情報が欲しいなら、フィンガードラムで部分的に出来ないか試す?フレーズなどは打ち込みよりは考えやすい。

マウスの負担とコントローラーなら、まだコントローラーのほうが手には負担がないか?

一曲通して叩くわけではなくて、コピーしていくこと前提ならそれでいいかも。

Stylusを久々に使ったらやり方を結構忘れていた。テクスチャとして使いたいところはあるので、記事や動画も作って忘れないようにする。

作るより選ぶ

損益分岐点を考えて自分が全部やらざるを得なくなったわけだから、何より速さをもう一度求めないといけない。

自分の音楽が求められているわけではなく、他のスキルとセットでやっているわけだからいかに速くやるか。

ナレーター、スピーカーにお金を使いたいとなる選択肢はこれしかないのだから。

結局、他媒体に移行するときや教室で使う時、オンラインで使うときなどの水平的展開するときに作ったほうがトータルでコストが掛からないから作ったことを忘れない。

自分がやらなくてもいいのが仕事としては成功だったということだ。ただ、まとまって学べる機会なのでありがたく利用させてもらった。

ストックミュージックの殆どが音声教材という観点では使うのが厳しいと感じた。

そういう意味でもプリセットの研究が出来てなかったのが失敗だった。

時間を掛けたら必要な音色は作れるし、結果的にライブラリは充実したけれど、それよりプリセットから微調整したほうが速い。

自分を限界まで働かせてというやり方はもう続かないのだから、質とスピードを両立させるためには、もっとサンプルやプリセットを知る必要がある。

サンプルに関しては使わなかった。教材をYouTubeでも上げる以上、Content IDの問題が起こったらと考えると使用は難しいと判断した。

Spliceなどを使って問題が起こったことを仄聞すると避けざるを得なかった。時間に余裕があるうちに試す。

Loopcloud SoundsはDAW上で使えるらしいので試す。アプリから持っていく手間を減らす。

コード進行から作るのならあり物から持ってきてリハモすればいい。そのまま使うことなど無いのだから、こだわりを捨てること。

追記:2023/10/02

試した。アイデア出しには十分使えるし、RiserやDowner,パーカッションループなどは積極的に活用したい。

まとめ

生産性をあげて突破するという脳筋な手法でまたやってしまった。

ミックスなどについては問題が大きくなるので、また別の機会に考える。

書き出すと、すぐ改善できるところとそうでないところとかなり濃淡がある。なんでもいいからやってもいいという機会は今後もあるかというと無いだろう。

大量に作ることで学びを得られたのはありがたい。

できれば、昔の仲間に少しずつ回せるような形で少なくても収入があるようにしたい。レベニューシェア的な考え方で出来ないか。

金銭以上に自分が必要とされなくなったのは本当にしんどいことなので。時代に合わなくなったミュージシャンは苦しい。師匠ですらそうだった。

昔、全員病気持ちのチームでやろうとして失敗したことを繰り返そうとしている。馬鹿はいつまで経っても付ける薬は無いけれど、同じバカなら踊っていたほういいわな。

あのときは自分がぶん回してなんとかしたけれど、もうそんなことは出来ない。

負け続きでここまで来たけれど、やめられないんだからこれが自分という人間なんだろう。

衰えて失ったものは大きいけれど、経験と知恵は得たはず。残り時間は少なく、無理だからこそやる意味がある。

コメント