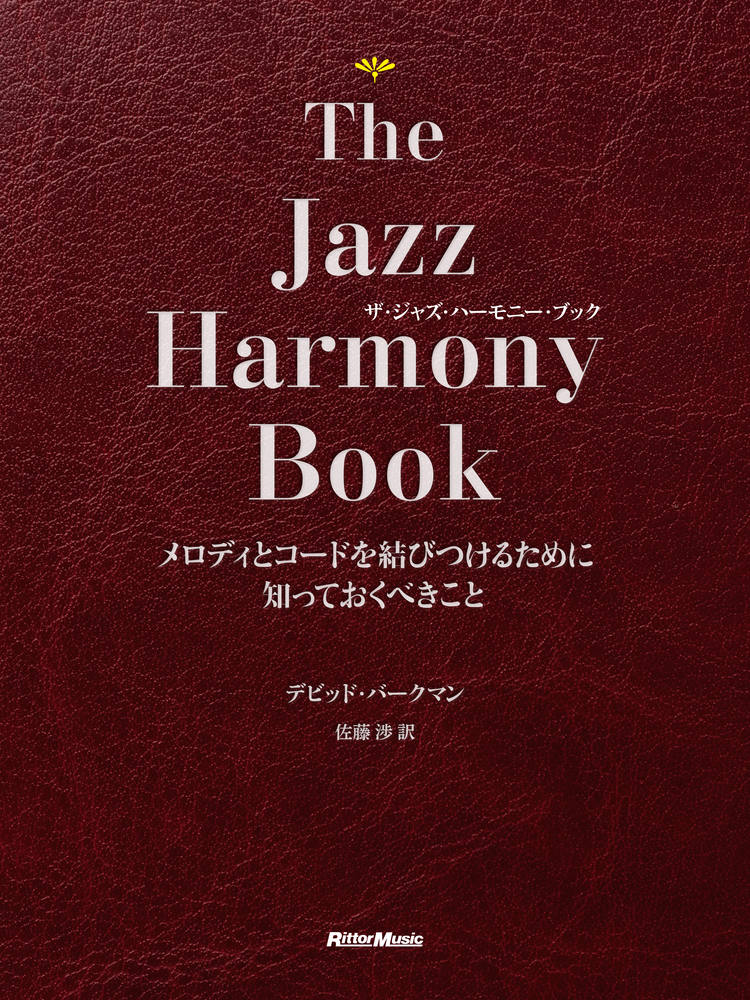

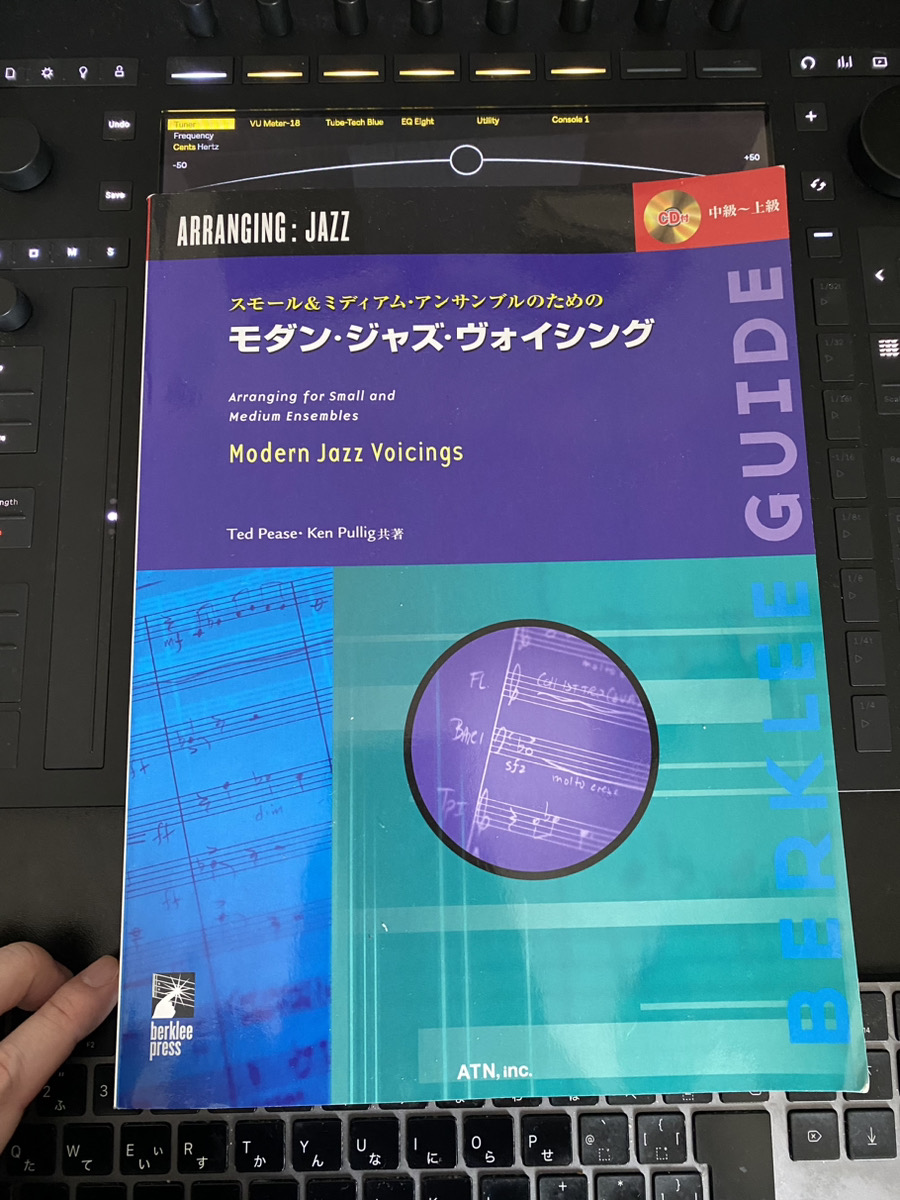

今後のハードコア・パッドスタイルのなかでおすすめ書籍とするか、これを底本としてより、ファンク、ソウル、R&B,ブルースなどに拡張して説明するか考えたい。まあ、自分がやるなら後者か。

メロディに対してハモるというコンセプトは、ジャズ系では少ない。特徴としてはこの手の書籍としては珍しく、思考のプロセスがしっかりと言語化してあるところだ。自分以外の人間がどう捉えているかでものの見方が大きく進歩することがある。

Dさんではなくて、私が師匠の教室を引き継いだのはこういうところにあるんだろう。パッドの4和音の捉え方は自分以外はやっている人間は存在しない。まあ、誰もパッドでやろうとはしないんだろうけど…