前回、Chordcatの第一印象を書いてみました。

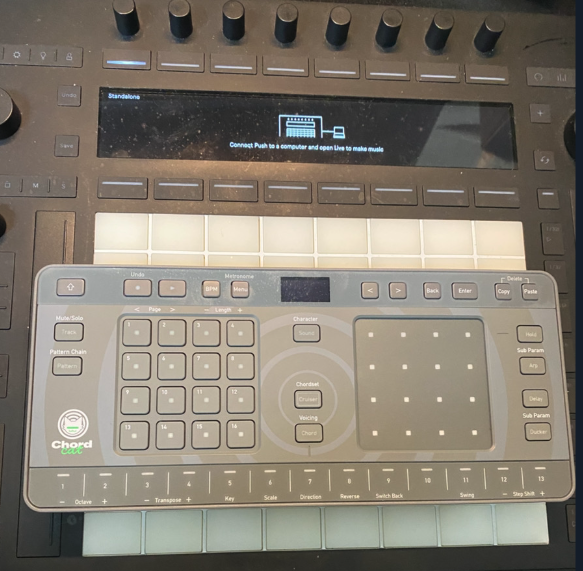

Chordcatはもちろんグルーヴボックスでもあるのですが、PCと接続しても面白そうです。ですので、今回は純粋にコード入力支援用として使ってみようと思います。

ネット上の情報はPCと接続出来る事は書いてあるものの、実際の接続方法などは見当たらなかった。

調べながらやっていけば、覚えられるはず。まずは接続からやってみます。

私はMac環境ですので、以下、Macでの接続の説明になります。

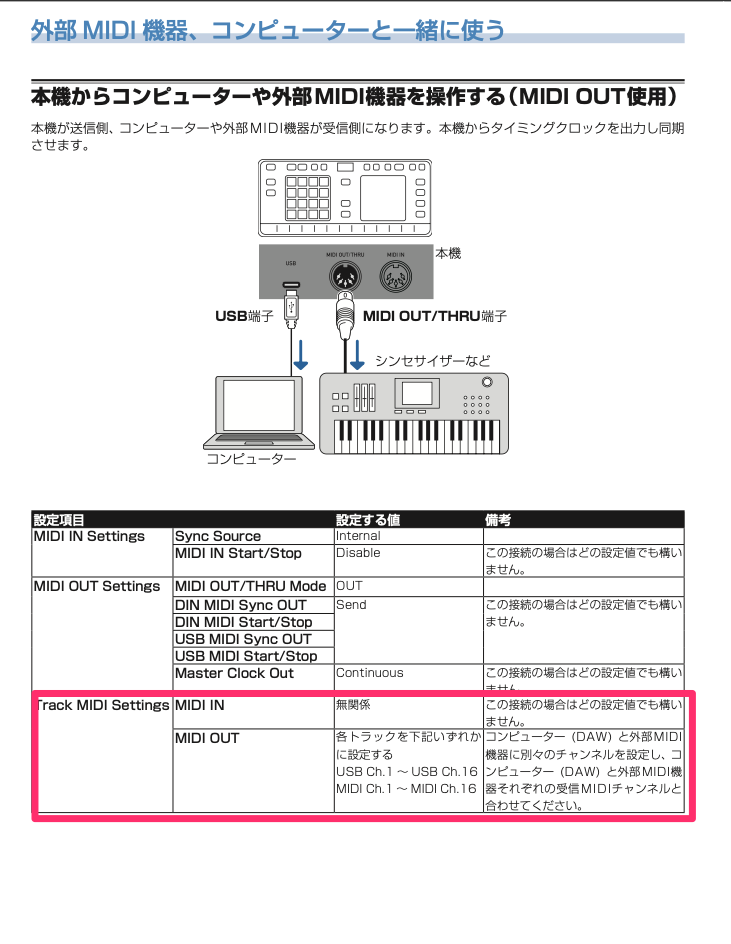

前回、Chordcatの仕様を見たように、MIDIアウト端子があります。

今、MIDI端子で接続される方は少ないと思いますので、USB接続の方法を試してみることにします。MIDI端子での接続は問題なく出来ました。

ドライバは必要ない

良いなと思ったのは、この手の機材だとドライバをインストールしたりいろいろ準備する必要があったりしますが、Chordcatは必要ありません。

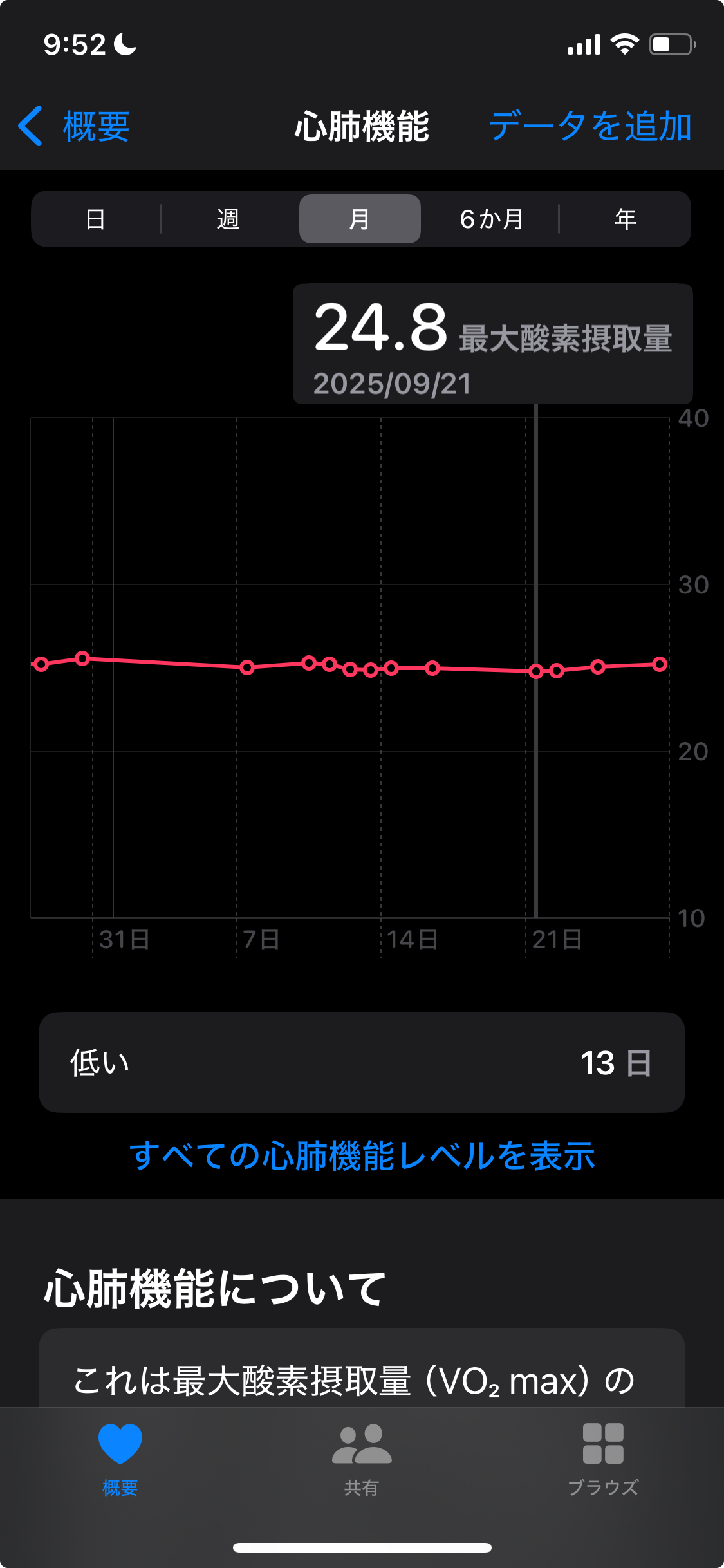

ただ、初期設定だと音は出ません…

ハードのシンセなどを扱ってきた人にはとくに難しいものではないと思うのですが、メモとして書いておきます。

Chordcatはハードとの連携を初めから想定しているので、MIDIの出力方法がいろいろあるわけですね。MIDIマージがあるのにはびっくりしました。色々可能性ありますね。

ですけれど今回はChordcatを純粋にコード入力デバイスとして使おうと思います。

PCベースで使われる方はそういう使い方が多いと思いますので。エフェクトもDAWで使う人が多いでしょうし。

MIDIアウトの設定

USBで接続する場合は実際、コードの出力だけ出来れば良いわけですから、1トラックだけ設定すればいいわけですね。シンプルです。

シンプルな設定です。ちょっと注意する必要があるとしたら、MIDIOUT Settingsで設定ではないわけですね。これは戸惑われる方がいらっしゃるかもしれないですね。Track MIDI Settingsで設定です。

ただ、Chordcatが複数の機材をつなげて使うわけですから、各トラックをUSBにするのか、MIDIにするかの設定が必要と言うことです。今回は1トラックをコード入力支援として使うことにします。デフォルトで鍵盤も入っていますしね。

Menu→Track MIDI Settings→MIDI OUT→Track1 MIDI OUT→MIDI Ch.1→USB Ch.1にしました

忘れていけないのは、最後にEnterキーを押さないといけないことですね。私ははじめEnterキーを押さずにMIDI入力が出来ず絶望しました。

皆さんは私のようなことはないと思いますけど、忘れないように気をつけてください…

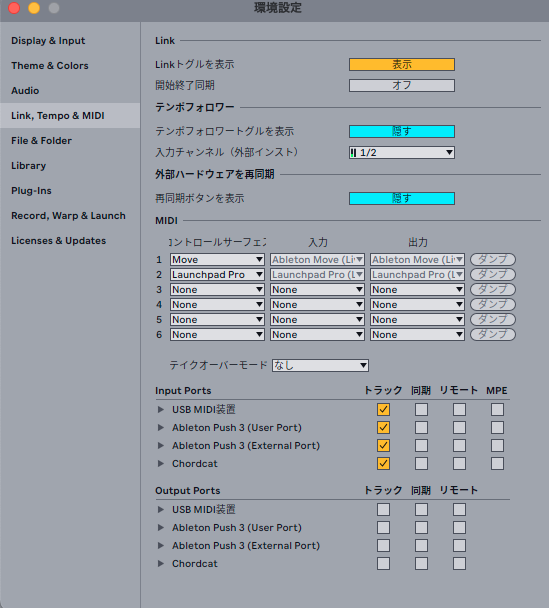

PC側の設定

私はAbletonユーザですので、Abletonでの設定を書いておきます。ドライバがなくても動かせますので、MIDI Fromは初期設定のAll insにすれば問題ありません。アーム状態にすれば入力可能です。初期状態でいいと言うことですね。

今回は純粋にコード入力のデバイスとして使いませんので、この設定で問題ないですけれど、Chordcatからドラムも持っていきたい、あるいはベースを持っていきたい場合は、それぞれTrackごとにUSBアウトを設定し、DAW側でもそれぞれのトラックを設定すれば問題なく使えます。

では、ちょっと他の曲のコード進行などを確認してみることにします。

今回開いていたのはPop House Demoというものでした。ではDnB Demoにしてみます。

曲のコード進行を確認するときの注意

あれ、音が出ません…

プロジェクトごとにMIDIの設定は初期化されるようですね。

ですので、Demo曲のコード進行から作ってみたいような場合は、もう一度設定をする必要があると言うことですね。

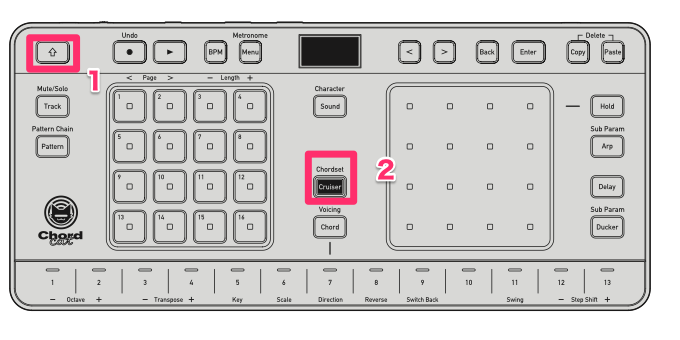

と、音は出たのですが、超高速でコードがきざまれてしまいます…絶望や…

点滅していると言うのは選択されているということですね。Holdと言うのは、パラメーター固定したいときに使う機能。

PCで使うときにはオフにしたいので、まずアルペジエイターからオフにします。Arpを押すとこうなっていました。

Holdを押せば解除です。

Delay,Duckerも同様にオフにします。これでコードの確認が出来ますね。安心です。

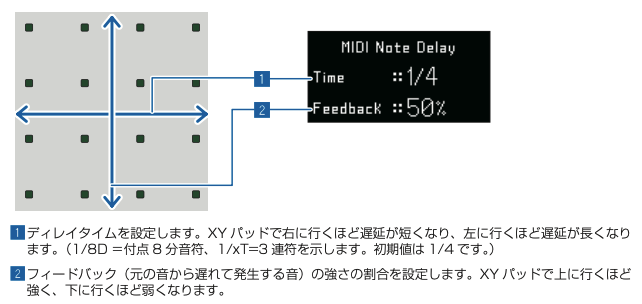

つまみがなくXYパッドがある意味がわかった

良くできています。

そりゃつまみがあったら、このスペースにこんなに機能を搭載することが出来なかったはずです。

Arp,Delay,Duckerとも概念が共通しているので習得コストは高くない。マニュアル読みさえすれば何も難しくないです。私みたいに横着しなければ大丈夫です。

そりゃ同種のカテゴリーのハードは存在しない訳ですから、今までの機材の延長線上でわかるかというとそうではない。

当たり前ですね。

これはつまみだと、コードを弾きながら細かくコントロールすることも難しいですけどXYパッドなら楽勝です。

シンセ的な言い方だとアマウントを上下で増減させると言うことですね。左右は音価の変化です。

アルペジエイター、もっとバリエーションがないのかなと思ったら、抜かりがない。

グレーになっているものはshiftを押せば機能が呼び出せます。

一見すると取っ付きにくそうに見えるChordcatですが、マニュアルを読みさえすれば、難しくない。

かなり概念はシンプルにそろえてあるので、惹句のように直感的に扱えるようになると思います。USB-MIDIやMIDI周りはやや複雑だと思いますが、接続性考えるとこれ以上にシンプルには出来ない。

マニュアルが良くできているので読みすすめれば難しいことはありませんね。

次回は、コードをアサインしたり、PCでの活用を更に深掘りしていきます…

noteに移行しました。Chordcat日記の続編はnoteでご覧下さい。

noteでマガジンを作りました。