重い、重い読後感だった。この記事も、何度も書いては消し、書いては消した。

言語化が上手く出来ないのだけれど、それも自分の記録として残しておくべきだと思うので思いつくままに記録しておく。

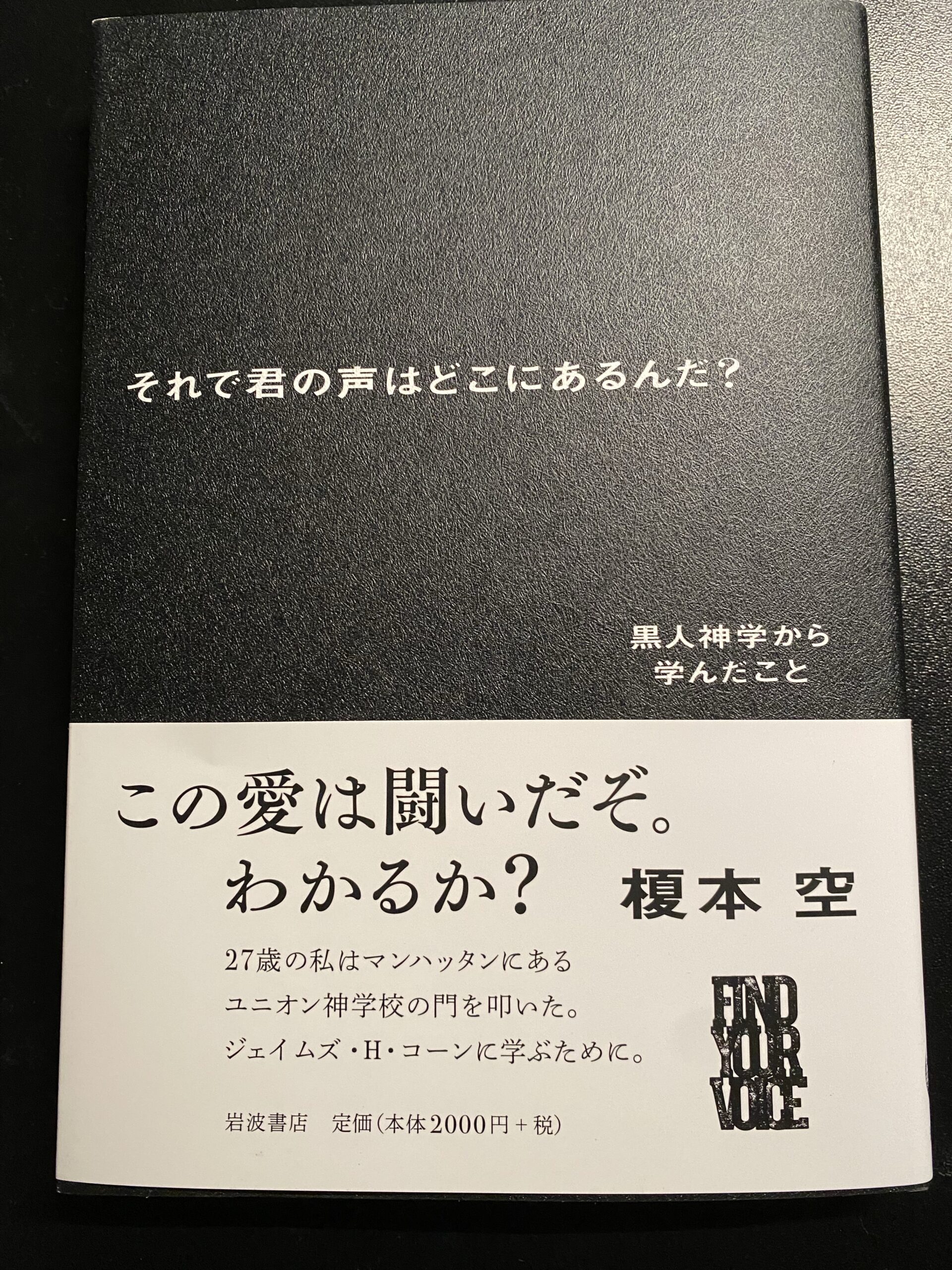

黒人神学を学びに行った著者の回想録。

師を持つこと、ジェントリフィケーションがコミュニティを破壊すること。全く違う文化の人間が違う文化を学ぶこと。

学ぼうとした人間がかならず突きつけられる問題について誠実に語っている。

自分なりの解答を未だに持てないのだけれど、特に印象に残った言葉を抜き出しておく。

ただ、黒人と白人の間によってよそ者だった私は、無意識のうちに自らを黒人の側において、あの白人学生を責めるような気持ちになっていた自分を見つけて、居心地が悪くなった。

そんな資格が、私にあるのだろうか。少なくとも、彼にとって、マルコムの言葉は抜き差しならない切迫性をもっていて、応答せざるを得ない類のものだったのだ。それに比べたら、私はある高みからその場の雰囲気に感動していただけではないのか。

マルコムやキング、そしてコーンに学び、彼らと対峙するうえで、私が立つべき足場は何処にあるのだろう。このままでは、私は彼らとの出会いをただ一方的に消費して終わってしまうのではないか。そんな問いは、私がユニオンにいる間、頭から離れなかった。

『それで君の声はどこにあるんだ』P40 ~41

言語を学び、海を渡り、学んだところでどこまでも外部の人間であることは変わらない。自分が単なる文化的な消費者ではないかという思いはずっとある。己を己たらしめているものは、どこまで行っても借り物だ。

開き直ることも出来なければ、なくて生きていくことも出来ない。

師匠は自分なりの答えを持っていたのだろうと思うが、自分が聞いてはならないことだと言うことはわかっていた。

生きることでのみしか答えを出すことはできない。

異なる土地に生まれた徒花が奇跡的に残した最後の後継者なのだろうという自覚は強くある。重い、重い本だった。